"Il y a un tissage à faire avec les morts, c’est un immense travail.

Non un travail d’oubli, de séparation, mais de rappel. Ce n’est pas un se rappeler, mais appeler, évoquer : renouer sans cesse, tendre l’attention. Lever les morts. Les prendre dans nos bras,

leur parler, il faut être primitif. C’est un grande partie du travail d’écrire le monde. Mon sort, c’est de ne pas laisser derrière moi. La vraie mort c’est le rien. Je veux résister à cela, que la mort soit quelque chose, qu’elle fasse partie de la vie, qu’elle soit en état de complicité incessant."

Hélène Cixous, 2007

"Il y a cent trente ans, après avoir visité le Pays des Merveilles, Alice traversa le miroir pour y découvrir le monde à l’envers. Si Alice renaissait de nos jours, elle aurait nul besoin de traverser le miroir : il lui suffirait de se pencher à la fenêtre."

Eduardo Galenao, 2004

J’ai rencontré Alice. La vraie : ma voisine. Face à face avec son visage. Dureté. Légèreté. Gravité. Alice a 7 ans. Elle n’est ni adulte, ni enfant…âge de déraison.

Dans le bruissement du petit bois derrière la maison, Alice m’a pris la main. Main nerveuse dans main potelée par les confitures. Elle me demande très solennellement d’être sa marraine. Ma reine de cœur, d’âme, de rêve, d’histoire. J’accepte. Pacte scellé.

Alice vient à la maison, joue dans le désordre et pose des questions dans l’ordre. Questions directes, tranchantes, très sérieuses. Questions insolentes et essentielles que les adultes n’osent plus prononcer. La mort ? La vie ? L’art ? Pourquoi ? Pourquoi suis-je moi et pourquoi pas toi ?

Alice repart, comme si de rien n’était.De l’autre côté du miroir, Alice m’invite à revisiter l’enfant que j’ai été. Dans la mère : une petite fille, dans la petite fille : une autre petite fille…et dans la toute petite fille : des grands-mères, des sorcières.

Un corps à corps fait de tant de corps." Il y a quelque chose de sorcier chez les petites filles, écrit Hélène Grimaud. On les sent si proche du secret qu’on les sait complices avec la mort, elles l’invitent dans leur voiles, leurs dînettes de cérémonie et l’ourlet de leur robes. Elles ont la curiosité, sans cruauté aucune, elles seules regardent la mort en face sans en faire une affaire personnelle ni vouloir la nier ou se l’approprier. Elles ont la véritable innocence : cette capacité à regarder le pire sans que le pire les corrompe. Elles ont des postures de statues d’ex-voto et de jolis sourires d’outre-tombe. Les petites filles sont poreuses à l’au-delà, au dehors, au double, à l’ombre. C’est devant elles que se dévoilent les lutins, les saintes vierges et les fées. Leur grâce a la fragilité des bulles de savon. Elles sont éphémères. Elles savent garder les yeux grands ouverts la nuit en chuchotant avec les spectres. Tous les lieux de passage du Dehors interdit, elles les devinent. Elles tutoient l’ombre, se font des traînes avec la leur. Chez les petites filles, les effractions du rêve sont multiples et la mort s’y engouffre pour faire son lit : alors les petites filles dorment dans ses bras. Elles sont liées à la mort, comme elles sont liées aux forêts, aux déserts et aux métamorphoses.

Le charme immense des petites filles, tendre et vénéneux, c’est qu’elles tirent de la nature leur vérité intime. Leurs yeux voient, leur langue connaît le goût exact du sel et des groseilles. Elles vivent le monde par leurs sens. Ce pacte tacite avec la mort, les petites filles le tiennent pour talisman : parce qu’elles pressentent

qu’il leur faudra très tôt rompre avec cette grâce incomparable de s’appartenir tout entières : très vite, le temps des trois gouttes de sang. Elles passeront dans les chuchotements des vieilles tantes et des entremetteuses, qui du regard soupèseront leurs seins et évalueront leurs hanches. Contre la mort, on leur parlera de leur ventre, de princes et de poupées. Mais il y a des petites filles qui se préfèrent enceintes de leurs rêves. On ne se méfie jamais des petites filles ni de leurs cérémonies secrètes. Pourtant, souvent, seules dans leur coin, quand on croit qu’elles s’inventent des histoires, elles invitent des esprits, prêtent à la mort le corps de leur poupée et l’endorment avec elle, en chantonnant d’étranges incarnations."

Fascination et intranquillité. Je photographie Alice et la dessine.

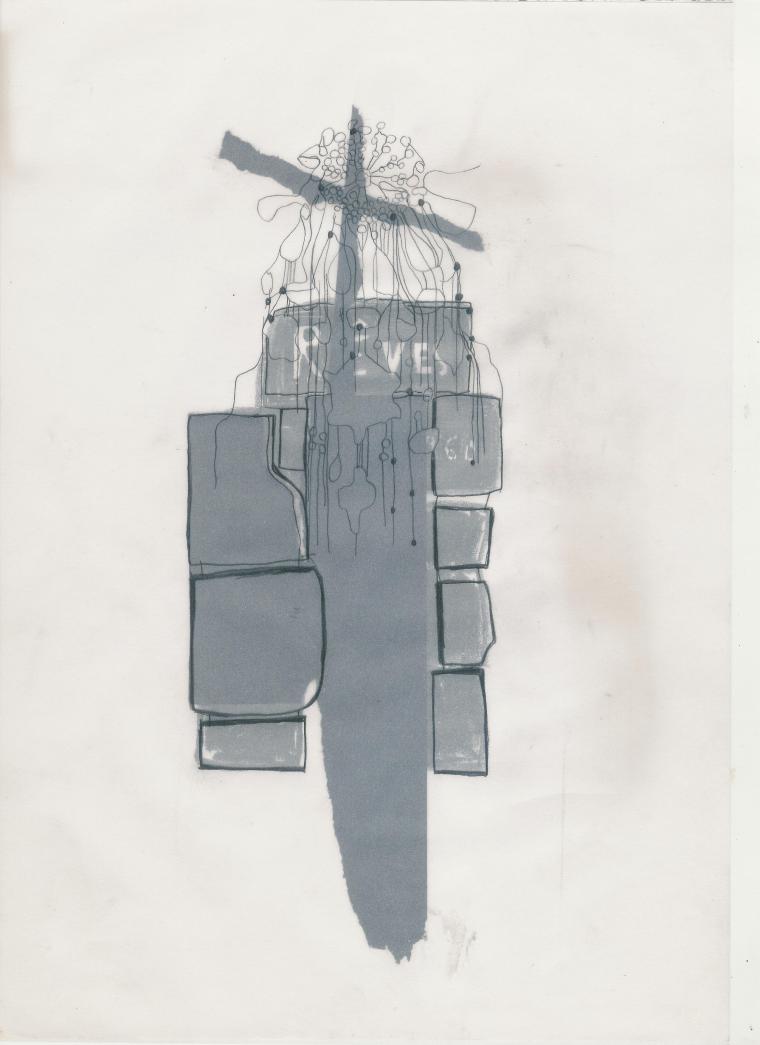

Juste après avoir rencontré Alice, je fais un rêve. Sous la terre, dans une lumière de neige, se trouve une cabane où je dois enterrer les morts. Une cabane merveilleuse. Une architecture improbable de bois et de cachettes avec des portes en dentelles de givre qui luisent et bougent comme les visions kaléidoscopiques. Alice et le rêve se mêlent en moi, m’habitent et deviennent indissociables à mes questionnements. Avec Alice et le rêve de cabane, j’entre sous la terre, au coeur.

Entre la germination et la décomposition se trouve le Pays des Merveilles. La vraie Alice m’amène vers l’Alice de l’histoire. Un labyrinthe, cette histoire. Sans fin. Hors temps. Hors champs. Un exutoire. Au fil du temps l’histoire de Lewis Carrol se décante. C’est en fait uniquement la descente sous la terre qui me fascine. Hibernation volontaire. Poursuite d’un temps qui n’existe pas ou plus. Le lapin est mort. Nous avons tué le temps. Nous ne serons plus jamais en retard. Alice tresse paisiblement une couronne de pâquerettes. L’araignée tisse sa constellation de fil dans la

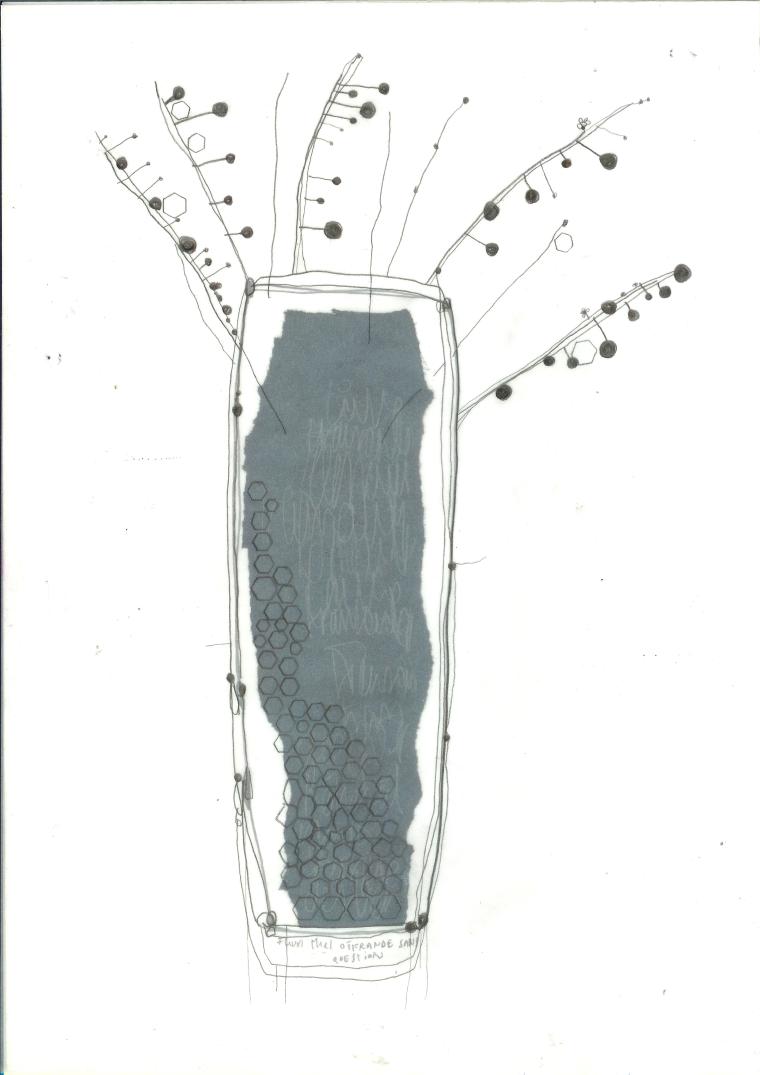

persévérance…En dessinant, je construis, réhabilite et revisite une anarchitecture fragile entre le rêve et la réalité. Le dessin est cabane, refuge. Le dessin devient un sanctuaire, un espace inviolable, un territoire protégé pour les rites clandestins.

Peu de crayons, peu de couleurs. Dans ma cabane sous terre, au bout de la mine, je tisse et trace des rituels, des prières secrètes au travers de rosaires païens. Dans l’ombre de la pagaille mondiale, j’entreprends chaque jour une conversation familière avec l’au-

delà. L’au-delà du quotidien, l’au-delà de la narration, l’au-delà du temps : le dessin est un moment arrêté, ralenti, adouci dans le temps. Pas question de s’immobiliser, mais plutôt trouver le juste alignement pour remarcher, plus fluide, dans la vie. Trouver des passerelles pour allier le monde des morts et celui des vivants, bannir les séparations et les frontières. Ne plus se soumettre au monde,

mais faire le monde.

En passant sous la terre, le crayon s’est figé, ouvert…J’aime de plus en plus le vide, l’espace blanc et lacunaire. L’espace sans nom, le " je ne sais pas", le rien qui contient le tout.

Le crayon trace les stries du temps.

Le crayon tisse les vides pour mieux comprendre l’espace vivant.

Le crayon faufile la vie avec la mort, métisse les morts avec les vies, découd les frontières trop rigides entre le réel et le rêve.

Le crayon rafistole des histoires pour que le cœur batte encore.

Toujours.